आपातकाल डिक्टेटरशीप की तरफ बढ़ती सरकार के बीच दीवार बना संघ !

रायबरेली चुनावों में अनियमितताओं की राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दो मामलों में दोषी पाया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने ऐसा फैसला सुनाया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य कर दिया। उनके 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी।

जनसंघ ने 12 जून को ही प्रधानमंत्री निवास के बाहर त्याग पत्र देने की मांग के साथ प्रदर्शन किया।

गहमागहमी के बीच कांग्रेस ने 20 जून 1975 के दिन एक विशाल रैली का आयोजन किया तथा इस रैली में देवकांत बरुआ ने कहा था, “इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय” और इसी जनसभा में अपने भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगी।

आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत केंद्र में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी।

यह 21 मार्च 1977 तक चला था। यह समय इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौर था। लगभग दो साल की इस अवधि को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा माना जाता है। इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर गला घोंटा गया था।

इंदिरा गांधी सरकार ने उस दौर में लगातार कई संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव के बाद 42वां संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन की वजह से स्थिति यह हो गई कि लोग संविधान को “भारत का संविधान” या “मिनी संविधान” के बजाय “इंदिरा का संविधान” कहने लगे। इस संशोधन अधिनियम ने संविधान की प्रस्तावना के प्रावधानों को भी बदल दिया।

22 जुलाई 1975 को संविधान में 38वां संशोधन पारित किया गया, जिसमें न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। इस संशोधन के 2 महीने बाद ही संविधान में 39वां संशोधन लाया गया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री का पद इंदिरा गांधी के पास ही रखना था। चूंकि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, इसलिए 39वें संशोधन ने देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने के उच्च न्यायालयों के अधिकार को छीन लिया। संशोधन के अनुसार, प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच और जांच केवल संसद द्वारा गठित समिति द्वारा ही की जा सकती थी।

संशोधनों में संविधान की प्रस्तावना, 40 अनुच्छेद, सातवीं अनुसूची में संशोधन किया और 14 नए अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया। आपातकाल के इस समय अधिकांश विपक्षी नेताओं को निवारक हिरासत में रखा गया था, इसलिए यह राष्ट्रीय हित के बजाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अर्थात् एक पार्टी का मामला बन गया।

जयप्रकाश नारायण जी रामलीला मैदान पर विशाल जनसमूह के सम्मुख 25 जून 1975 को संबोधित करते हुए कहा, “सब विरोधी पक्षों को देशहित के लिए एकजुट हो जाना चाहिए अन्यथा यहां तानाशाही स्थापित होगी और जनता दुखी हो जायेगी।” लोक संघर्ष समिति के सचिव नानाजी देशमुख ने वहीं पर उत्साह के साथ घोषणा कर दी, “इसके बाद इंदिराजी के त्यागपत्र की मांग लेकर गाँव-गाँव में सभाएं की जायेंगी और राष्ट्रपति के निवास स्थान के सामने 29 जून से प्रतिदिन सत्याग्रह होगा।”

बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली कनेक्शन काट दिया गया, ताकि अगले दिन के अखबार प्रकाशित नहीं हो सकें। जो अखबार छप भी गए, उनके बंडल जब्त कर लिए गए। हॉकरों से अखबार छीन लिए गए। 26 जून की दोपहर होते-होते प्रेस सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की आजादी को रौंद डाला गया। अखबारों के दफ्तरों में अधिकारी बैठा दिए गए। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के अखबारों में राजनीतिक समाचार नहीं छापे जा सकते थे।

आपातकाल के दौरान 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 110 को मीसा, 110 को डीआईआर और 33 को अन्य को संगीन धाराओं में जेल में रखा गया। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई।

जेल जाने वाले पत्रकार श्री कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में अफसोस जताया है कि कुछ संपादक आपातकाल लागू करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को बधाई देने गए। और तब इंदिरा ने उन लोगों से कहा था ,”हमारे नामी पत्रकारों को क्या हो गया? एक भी कुत्ता नहीं भौंका ..!”

आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (एमआइएसए) को एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधित कर दिया ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी जा सके।

सरसंघचालक बालासाहब देवरस जी को 30 जून को ही नागपुर स्टेशन पर बंदी बना लिया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व ही आह्वान किया, “इस असाधारण परिस्थिति में स्वयंसेवकों का दायित्व है कि वे अपना संतुलन न खोये।

4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया।

जयप्रकाश नारायण जी, राज नारायण जी, मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह जी, जार्ज फर्नांडिस जी सहित कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

आपातकाल में श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी से पूर्व लोक संघर्ष समिति का

आंदोलन चलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री नानाजी देशमुख को जिम्मेदारी सौपी थी।

लोक संघर्ष समिति का आंदोलन चलाने के लिए जब नानाजी देशमुख गिरफ्तार हो गए तो

नेतृत्व की ज़िम्मेदारी श्री सुंदर सिहं भण्डारी को सर्वसम्मति से सौपी गयी।

आपातकाल के मुखर आलोचक रहे फिल्मी कलाकारों में किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देव आनंद को भी अनौपचारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था।

राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी के समय के अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते है कि उन्हें माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं दी गयी थी। उनकी मां को ब्रेन हैमरेज हो गया था और 27 दिनों तक वाराणसी के माता आनंदमयी हॉस्पिटल में उपचाराधीन रहने के बाद निधन हो गया था।

सत्याग्रहों का दौर निरंतर चलता रहा-

9 अगस्त, 1975 को मेरठ नगर में सत्याग्रह किया गया। उसी दिन मुज्जफरपुर में जगह जगह जोरदार आवाज़ करने वाले पटाखे फोड़े गए।

15 अगस्त, 1975 को लाल किले पर जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए माइक की ओर बढ़ी उसी समय जनता के बीच से 50 सत्याग्रहियों ने नारे लगाए और पर्चे बाटे।

2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के सामने महात्मा गांधी की समाधि पर सत्याग्रह किया।

28 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रमंडल सांसदों का एक दल जब दिल्ली आया था, तब कार्यकर्ताओं ने उन्हे आपातकाल विरोधी साहित्य वितरित किया।

14 नवंबर 1975 को प्रधानमंत्री के सामने नेहरू की समाधि के पास आपातकाल के विरोध में नारे लगाए गए।

24 नवंबर 1975 को अखिल भारतीय शिक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने मंच पर जाकर सत्याग्राहियों ने पर्चे बांटे और तानाशाही के विरोध में नारे लगाए।

7 दिसम्बर 1975 को ग्वालियर में महान संगीतज्ञ तानसेन की समाधि पर भारी सत्याग्रह किया गया। उस दिन रजत जयंती के कार्यक्रम का आयोजन था।

12 दिसम्बर 1975 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति के सामने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा सत्याग्रह किया गया।

बंबई की मिलों में मजदूरों द्वारा सत्याग्रह किया गया। (मोहनलाल रुस्तगी, आपातकालीन संघर्ष गाथा, पृष्ठ 35-36)

आपातकाल के दौरान सत्याग्रह करने वाले कुल 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 100000 से

अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। आपातकाल के दौरान मीसा के अधीन जो 30,000 लोग बंदी बनाए गए, उनमें से 25000 से

अधिक संघ के स्वयंसेवक थे।

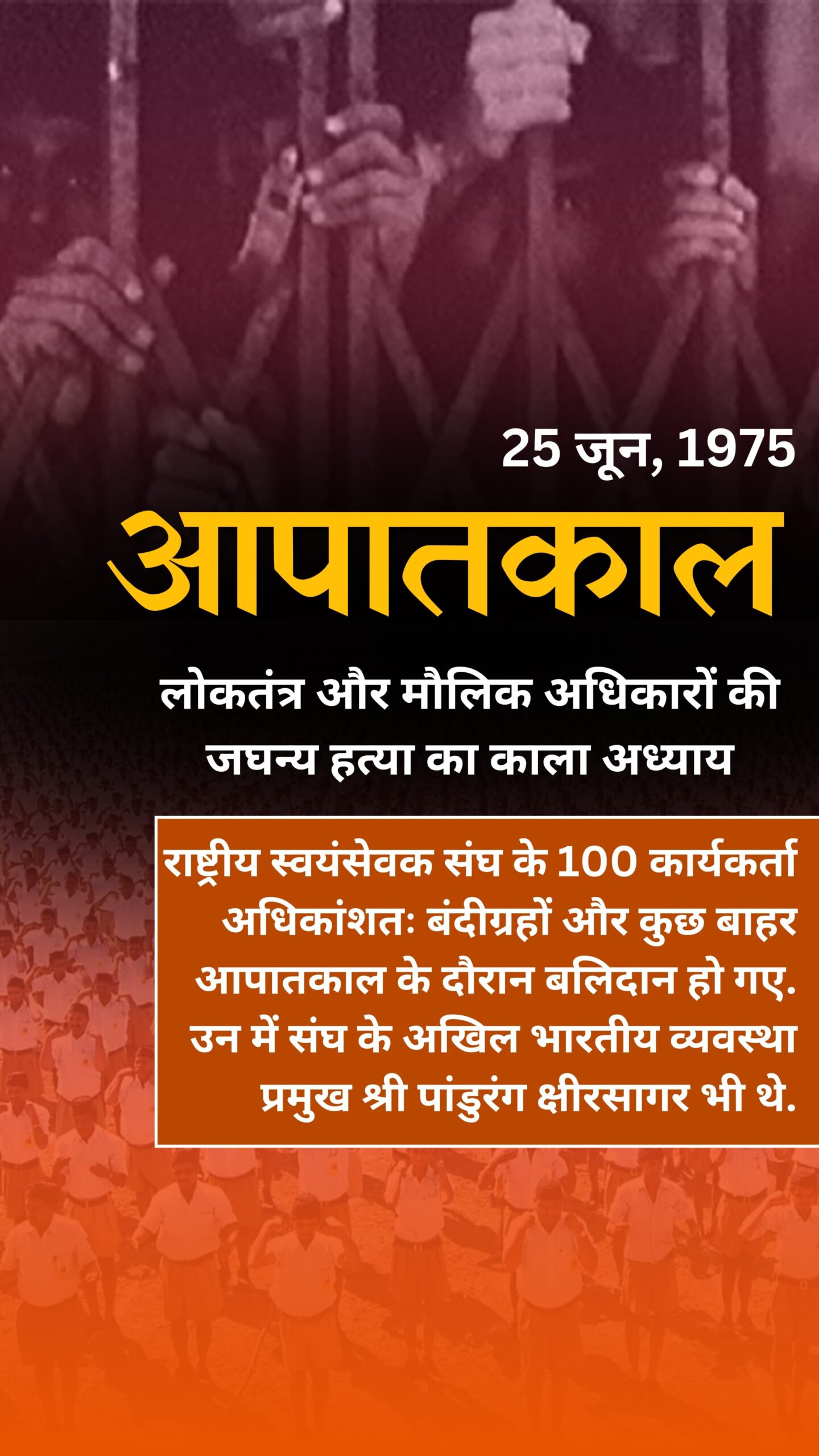

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 कार्यकर्ता अधिकांशतः बंदीग्रहों और कुछ बाहर आपातकाल के

दौरान बलिदान हो गए। उनमे संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमखु श्री पांडुरंग क्षीरसागर भी

थे। (H॰V॰ Sheshadri, Kratiroop Sangh Darshan, p. 492)

एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक वर्ष के भीतर देशभर में 60 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की नसबंदी कर दी गई थी।

आपातकाल के दौरान विभिन्न प्रकार की ‘ज्यादतियों’ को जानने के लिए 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 मई 1977 को जस्टिस जे सी शाह की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। आपातकाल में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए बने शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट तीन भागों में दी। अंतिम भाग वाली रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी गई। अगर इस रिपोर्ट के सिर्फ आकार को ही लिया जाए तो इसके छह अध्याय, 530 पृष्ठ लोकतांत्रिक संस्थाओं और नैतिक मूल्यों के साथ हुर्ई हिंसा की तीव्रता को दर्शाते हैं। यह रिपोर्ट शासन व्यवस्था के साथ की गई छेड़छाड़ और उसे पहुंचाए गए नुकसान पर चिंता भी व्यक्त करती हैं।

शाह आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि आपातकाल के दौरान एक लाख से ज्यादा लोगों को निवारक हिरासत कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था।