भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु/ शहीद दिवस विशेष -2

भगत सिंह का बलिदानी परिवार

भगत सिंह का जन्म देशभक्त और बलिदानी परिवार में हुआ था। भगत सिंह के बलिदानी परिवार की वंश परंपरा को देखते हैं तो यह पातें हैं कि सरदार फतेह सिंह से लेकर भगत सिंह तक इस परिवार की पाँच पीढ़ियों ने स्वेच्छा से कष्ट सहे और देश के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया।

भगत सिंह के बलिदानी परिवार के संस्कार ही ऐसे थे जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिवार इस परंपरा पर चलता रहा। इस परिवार की स्त्रियों ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने देशप्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह की दादी जय कौर ने एक सामाजिक क्रांतिकारी से विवाह किया। उन्होंने कई क्रांतिकारियों का आतिथ्य किया और घायलों तथा विकलांगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की।

भगत सिंह के परिवार की महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी कष्ट सहे। हरनाम कौर को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि उनके पति अजीत सिंह जीवित थे या मर गए। हुकुम कौर बीस साल की आयु में ही विधवा हो गई थीं और इस दर्द को 56 वर्ष की अवस्था तक सहती रही। उन्होंने भगत सिंह और उनके भाई-बहनों की देखभाल की। यही कारण था कि भगत सिंह अपनी चाची से इतना लगाव रखते थें।

अमर कौर भगत सिंह की छोटी बहन थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने लाहौर में भारतीय तिरंगा फहराया। साल 1955 में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया।

भगत सिंह की राष्ट्रवादी विचारधारा

भगत सिंह को राष्ट्रप्रेम की भावना उनके परिवार से ही प्राप्त हुई थी। सिख परिवार में जन्म लेने के कारण सिख गुरुओं की बलिदान गाथाओं को सुनकर वे बड़े हुए थे। उस समय पंजाब में आर्य समाज के राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार-प्रसार हो रहा था जिसका प्रभाव उनके परिवार और भगत सिंह पर भी पड़ा। आर्य समाज के कार्यों से भी भगत सिंह के राष्ट्रवादी विचारों को बल मिला। 1923 में सोलह वर्षीय भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए घर छोड़ते हुए अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा- “मेरा जीवन पहले ही एक महान लक्ष्य को समर्पित हो चुका है- यह लक्ष्य है देश की आजादी”।

यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि और बलिदानियों से मिली प्रेरणा ने भगत सिंह की वैचारिक नींव को पुष्ट किया तो उनके अध्ययन ने मातृभूमि की मुक्ति के उनके विचारों को बल दिया। भगत सिंह के राष्ट्रवादी विचार और शहीदों के प्रति उनका श्रद्धा का भाव पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके अनेक लेखों से स्पष्ट होते हैं। नवम्बर 1924 में मतवाला पत्रिका में प्रकाशित ‘विश्वप्रेम’ और मई 1925 में (मतवाला, पत्रिका) ‘युवक’ नामक उनके लेख राष्ट्रप्रेम और मानवता के भाव को समाज में जगाने का संदेश देते हैं। इन लेखों में युवकों को जागने और मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का भाव निहित है।

भगत सिंह की ‘नास्तिकता’ को अक्सर उनके मार्क्सवादी हो जाने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनका प्रसिद्ध आलेख ‘मैं नास्तिक क्यों हूँ’ इस बात का कोई प्रमाण नहीं देता कि उनकी नास्तिकता का मार्क्सवाद से कुछ भी सम्बंध था। इस निबंध में भगत सिंह ने अपने नेशनल कॉलेज के 1921 के दिनों से लेकर 1926 तक के समय में पक्के अनीश्वरवादी बनने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। वस्तुतः भगत सिंह के सम्पूर्ण क्रांतिकारी जीवन की ज्वलंत प्रेरणा देशभक्ति की भावना रही है।

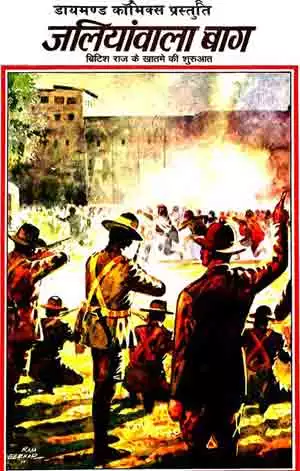

जालियांवाला बाग और भगत सिंह

लाहौर को पंजाब प्रान्त की राजनैतिक केंद्र के तौर ही नहीं बल्कि मार्शल लॉ की प्रशासनिक गहनता के लिए भी जाना जाता था। रॉलेट एक्ट का विरोध भी पंजाब के किसी भी शहर से पहले लाहौर में ही शुरू हुआ। वही 50 किलोमीटर दूर अमृतसर में भी 6 अप्रैल 1919 एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। जिसके बाद बैसाखी वाले दिन यानि 13 अप्रैल को अमृतसर के ही जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोगों इक्ट्ठा हुए। करीब 12:40 बजे, डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली। यह सूचना मिलने के बाद वह शाम 4 बजे 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गया। सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। इस हादसे में करीब 1000 लोगों हत्या हुई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालाँकि ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने का दावा किया।

इस कत्लेआम से भगत सिंह इतने व्यथित हुए कि पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए पैदल चलकर जलियांवाला पहुंचे। मात्र 12 साल के भगत सिंह को इस घटना ने क्रांतिकारी राह की तरफ मोड़ दिया था। भगत सिंह की जीवनी लेखक वीरेंदर संधू लिखते हैं, “उन्होंने निर्दोष-निहत्थी जनता के खून से लथपथ मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और थोड़ी सी एक शीशी में भरकर लौटे। घर लौटने पर बहन अमर कौर ने पूछा, ‘वीरजी इतनी देर कहा कर दी’? भगत सिंह उदास थे, कुछ नहीं बोले। बहन ने फिर पूछा, ‘क्या बात है, ठीक तो हो न’? भगत सिंह ने गंभीर होकर कहा, ‘आओ तुम्हे एक चीज़ दिखाता हूँ’। खून से भरी वह शीशी दिखाते हुए वे बोले, ‘अंग्रेजों ने हमारे बहुत आदमी मार दिए’। वे कुछ फूल तोड़कर लाये और शीशी के चारो ओर रखकर श्रद्धा से सिर झुका लिया। इस घटना के दो साल बाद उन्होंने पढाई छोड़ दी और भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आन्दोलनों का हिस्सा बन गए।

राजगुरु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

शिवराम हरि राजगुरु (1908-1931) की पढाई भोंसलें वेदशाला में हुई थी। यहाँ उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार से 1925 में हुई। इसके बाद राजगुरु का नागपुर स्थित मोहिते बाड़ा शाखा में कई बार आना हुआ। दरअसल राजगुरु को व्यायाम से गहरा लगाव था। क्रांतिकारियों गतिविधियों से जुड़ने के लिए वह वाराणसी आ गए। यहाँ उनका संपर्क भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से हुआ।

सहायक पुलिस अधीक्षक सांडर्स को गोली मरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए थे। राजगुरु को पकडे जाने का कोई डर नहीं था। वह अपनी नियमति गतिविधियों में संलग्न रहे और युवाओं को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागने का काम करते रहे।

बाद में एक अन्य क्रन्तिकारी के साथ वह अमरावती आ गए। यहाँ राजगुरु हनुमान प्रसारक मंडल के ग्रीष्मकालीन कैंम्प से जुड़ गए। यहाँ से वह अकोला गए और राज राजेश्वर मंदिर के समीप एक किराए के घर में रहने लगे। जिसका इन्तेजाम बापू साहब सहस्त्रबुद्धे ने किया था। इसके बाद उनका अमरावती, नागपुर और वर्धा लगातार जाना लगा रहा। इसी दौरान 1929 में जब राजगुरु नागपुर में थे तब उनकी मुलाकात डॉ. हेडगेवार से हुई। सरसंघचालक ने उन्हें सलाह दी कि वह पुणे न जाए। ब्रिटिश सरकार से बचाने के लिए उन्होंने राजगुरु के रहने की व्यवस्था भैयाजी दाणी के उमरेड स्थित एक स्थान पर कर दी थी। हालाँकि, उन्होंने इस सलाह को नहीं माना और वह पुणे चले गए। जहाँ उन्हें 30 सितम्बर 1929 को गिरफ्तार कर लिया गया।

भगत सिंह की कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी

भगत सिंह दिसंबर 1928 में कोलकाता पहुंचे। उस वक्त वहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार को नेहरु कमेटी (औपनिवेशिक) को लागू करने का अल्टीमेटम दिया गया। भगत सिंह का मानना था कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य के अपने मद्रास निर्णय से पीछे हटकर औपनिवेशिक स्वराज्य से भी कम पर आ गई हैं। उन्होंने सोचा कि यह तो प्रगति नहीं, पीछे हटना हैं।

भगत सिंह और वीर सावरकर : एक दूसरे की कलम से

भगत सिंह का वीर सावरकर से गहरा नाता रहा है। सावरकर उन दिनों राजनीति में भाग नहीं लेने की शर्त पर रत्नागिरी में नजरबंद थे। भगत सिंह ने इस शर्त को स्वीकार किया और सावरकर के फैसले पर आलोचना का एक शब्द नहीं लिखा है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों ने एक-दूसरे के दिल और दिमाग को अच्छी तरह से समझा।

महात्मा गांधी के अनुयायी वाईडी फड़के के अनुसार, भगत सिंह ने सावरकर की 1857 के इतिहास पर लिखी पुस्तक से प्रेरणा ली थी। यही नहीं, भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में कई लेखकों के उद्धरणों को नोट किया है। इसमें केवल सात भारतीय लेखक शामिल हैं। उनमें से केवल एक सावरकर है जिनके एक से अधिक लेख उन्होंने अपनी डायरी में शामिल किए हैं।

मदनलाल, अंबाप्रसाद, बालमुकुंद, सचिंद्रनाथ जैसे क्रांतिकारी सावरकर और भगत सिंह के लेखन के विषय रहे। सावरकर ने लाला लाजपत राय पर 20 दिसंबर 1928 को हुए हमले की निंदा करते हुए एक लेख लिखा था।

सावरकर ने अपने साहित्य में भगत सिंह और उनके साथियों का कई बार उल्लेख किया है। सावरकर के ऊपर ‘द रियल मीन ऑफ टेरर’ शीर्षक से एक लेख भगत सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा मई 1928 में कीर्ति में प्रकाशित किया गया था।

भगत सिंह और साथियों के समर्थन में वीर सावरकर द्वारा लिखे गए एक लेख का शीर्षक था ‘सशस्त्र लेकिन अत्याचारी’। इसी तरह का एक लेख भगत सिंह और वोरा द्वारा 26 जनवरी 1930 को प्रकाशित किया गया था। फड़के, का कहना है कि इस तरह के लेखों से सावरकर युवाओं के दिलों में चिंगारी भड़का रहे थे।