स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक स्वतंत्रता नियमित चलने वाली प्रक्रिया

25अगस्त

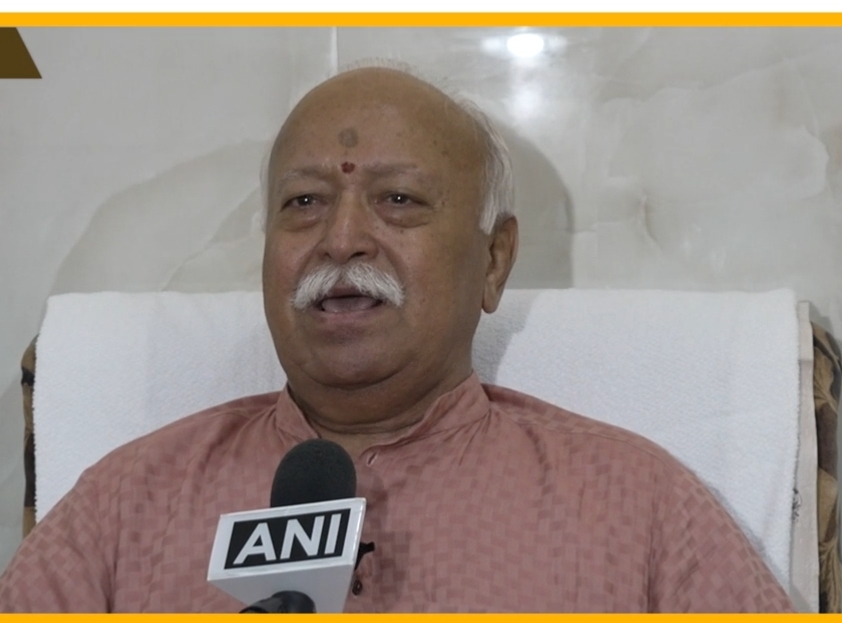

स्वतन्त्रता दिवस के संदर्भ में RSS के पू सरसंघ चालक द्वारा दिये गए वक्तव्य “स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक” पर आधारित लेख माला। लेख सदानन्द सप्रे जी की पुस्तक से लिया गया है। इस श्रंखला का ये 8वां लेख प्रस्तुत है।

विषय – कृषि

प्राचीन भारत की यह प्रमुख विशेषता रही है कि जहाँ एक ओर विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अवस्था के कारण वह उद्योग-व्यापार में अग्रणी था, वहीं दूसरी ओर वह कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणी था। व्यक्ति की पांच मूलभूत आवश्यकताओं में से (रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा) रोटी ही (याने अन्न) ऐसी आवश्यकता है जो जीवनभर प्रतिदिन की है। शेष चारों आवश्यकताएँ इस तरह की नहीं होतीं। (उपलब्ध कपड़ा ख़राब या नष्ट होने के बाद ही उसकी आवश्यकता होती है, मकान हो जाने के बाद अधिक बड़े मकान की आवश्यकता या इच्छा होने तक दूसरे मकान की आवश्यकता नहीं होती, स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता भी जीवनभर और प्रतिदिनवाली नहीं होती।) इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया है और इसीलिए ‘रोटी’ का स्थान इन आवश्यकताओं में पहला है और जिस ‘कृषि’ के द्वारा उसकी पूर्ति होती है उसे सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। इसीलिए भारत में एक कहावत प्रचलित है- उत्तम खेती, मध्यम बान (व्यापार), अधम चाकरी। [हालांकि अब भारत में यह क्रम या तो उलटा हो गया है या होने लगा है। इसे फिर से पहले जैसा बनाना चाहिए या इससे भी अच्छा यह होगा कि तीनों को- खेती, बान और चाकरी- समान महत्त्व देने का वातावरण समाज में बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे चिंतन के अनुसार सभी कर्म समान माने गए हैं। हमारा जोर तो अपने-अपने कर्म को कुशलता और

भक्तिभाव से करने पर है।

तैत्तरीय उपनिषद् में कहा गया है। ‘अन्नं बहु कुर्वीत । तद्व्रतम्।” (विपुल मात्र में अन्न उपलब्ध करना यह व्रत है, याने किसी व्रत के समान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।) विपुल मात्रा में अन्न उगाया जा सके इसलिए सिंचाई और खाद सर्वाधिक महत्त्व के हैं।

कृषि के लिए महाभारत में कहा गया है कि, वह वर्षापर निर्भर (कृषिदेवमातृका) न होकर मुख्यतः मनुष्य के प्रयासों पर निर्भर होनी चाहिए। इसीलिए भारत में सिंचाई हेतु आवश्यक कुएं, तालाब, जलसंग्रह के अन्य साधन और नहरों का निर्माण करने की परंपरा रही है, जिसे ४-५ हजार वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो-हड़प्पा सभ्यता वाले नगरों के पुरातात्त्विक अवशेषों में भी देखा जा सकता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ‘एकात्म मानव दर्शन’ में उपरोक्त बातपर आधारित ‘अदेवमातृका कृषि’ इस संकल्पना को प्रस्तुत किया है। (एकात्म मानव दर्शन में दीनदयाल जी ने कृषि से संबंधित भारतीय विचारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विकासपथ आदि विषय भी उसमें विस्तारपूर्वक आये हैं।) दीनदयाल जी से पहले इसी तरह के विषय पर श्री. बद्रीसाह दुलधरिया ने ‘देशिक शास्त्र’ नामक एक शोधपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। इस की पांडुलिपि लोकमान्य तिलकजी ने पढ़ी और सराही थी। वे तो इस पुस्तक के लिए प्रस्तावना भी लिखनेवाले थे, परन्तु उनके असामयिक निधन के कारण यह न हो सका। [ जो लोग भारत के समस्त तंत्रों को भारतीय विचारों पर आधारित बनाकर भारत को ‘स्वतंत्र’ बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, उन के लिए हमारी प्राचीन ग्रंथसंपदा और आचार्य कौटिल्य रचित साहित्य के अलावा आधुनिक काल के धर्मपाल जी, दुलधरिया जी, दीनदयाल जी आदि चिंतकों द्वारा रचित साहित्य भी संदर्भ के रूप में अत्यंत उपयोगी हो सकता है।]

भूतकाल की तरह हमें वर्तमान समय में भी जल के स्रोत बढ़ाने को प्राथमिकता देनी होगी। शासन द्वारा नए कुएं, तालाब, वर्षा का जल रोककर बने तालाब (stop dam) और नहर तो बनाये ही जाने चाहिए, परन्तु इनके अलावा इन के निर्माण में जनभागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। (जनभागीदारी से निर्मित जल स्रोतों का रखरखाव और उनका उपयोग अधिक अच्छी तरह होता है। इसका कारण है उनके बनने में लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका और इस कारण उनके प्रति ‘यह मेरा है, हमारे गाँव/शहर का है’ ऐसा भाव होना।) इन जल स्रोतों के कारण भूजलस्तर में वृद्धि होती है, जो खेती के लिए लाभप्रद है। इसके अलावा इनके कारण पेयजल और नित्य उपयोग के जल की आपूर्ति भी होती है।

न्यूनतम पानी की सिंचाई करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (micro irrigation) का उपयोग कई जगहों पर हो सकता है। वर्तमान में इसकी दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं – फव्वारा सिंचाई (sprinkler irrigation) और बूँद- बूंद सिंचाई (drip irrigation)। इन में नवाचार (innovation) के अलावा सूक्ष्म सिंचाई की नई पद्धतियाँ भी खोजी जा सकती हैं।

सिंचाई की तरह खाद का भी कृषि में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में प्रारंभ से ही जैविक खाद (organic manure) से खेती होती रही है। बाद में रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा और अब तो अधिकांश स्थानों पर इसी का उपयोग होने लगा है, क्योंकि इससे फसल की मात्रा बढ़ती है। परन्तु इसके अनेक

दुष्परिणाम भी हैं, जिन में जमीन का धीरे-धीरे बंजर होते जाना और प्रदूषण के कारण पर्यावरण को नुकसान होने के अलावा, लोगों के स्वास्थ्य पर होनेवाला दुष्परिणाम भी शामिल है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में बढ़ती हुई जागरूकता (जो एक अच्छी बात है) के कारण अब उन में जैविक खेतीवाले अनाज और फल- सब्जी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है तथा अधिक मूल्य देकर भी इन्हें खरीदनेवाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे यह संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे जैविक खेती करनेवाले किसानों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इस बात को गति देने के लिए शासन की ओर से जैविक खेती के लिए अनुवृत्ति/सहायिकी (subsidy) दी जानी चाहिए, क्योंकि जैविक खेती से रासायनिक खेती की तुलना में फसल की मात्रा कम होती है और इस कारण लाभ भी कम होता है। यह अनुवृत्ति सीमित अवधि के लिए या क्रमशः कम होनेवाली भी हो सकती है, क्योंकि दोनों पद्धतियों में फसल की मात्रा का अंतर भी क्रमशः कम होने लगता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो जैविक खाद के निर्माताओं और विक्रेताओं को भी किसानों की तरह अनुवृत्ति दी जा सकती है।

जैविक खाद पर अनुवृत्ति देने के साथ ही यदि रासायनिक खाद पर दी जानेवाली अनुवृत्ति समाप्त की जाती है तो जैविक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

जैविक खाद बनाने में गौवंश का गोबर और मूत्र बहुत उपयोगी है। इसी तरह केंचुआ खाद (vermicompost) भी बहुत उपयोगी है। (यह एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है।) इसे केंचुआ और उसी प्रजाति के कीड़ों के द्वारा वनस्पति और भोजन के कचरे को विघटित (decompose) करके बनाया जाता है। केंचुआ पालन के द्वारा केंचुओं की संख्या बढ़ाई जाती है। केंचुआ जमीन की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। इस तरह किसानों के लिए केंचुआ बहुत उपयोगी है और इसीलिए उसे ‘किसान मित्र’ कहा जाता है।

कुछ विशिष्ट प्रकार के कीड़ों के कारण फसलों को बहुत नुकसान होता है। उन्हें मारने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। परन्तु इनके उपयोग का समय (आवृत्ति), मात्रा और प्रकार (जैविक या रासायनिक) की जानकारी आवश्यक है।

खाद और कीटनाशक यथासंभव जैविक होने चाहिए, क्योंकि अन्य लाभों के अलावा इनका एक लाभ यह है कि, उन्हें किसान स्वयं बना सकता है या गांव के आसपास पा सकता है। (इस कारण उसे इनके लिए बाजार और बड़ी

कंपनियों / कार्पोरेट जगत पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।) हालांकि कुछ फसलों, जलवायु और खेत के विस्तार (छोटा, मध्यम, बड़ा) के अनुसार रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग भी करना पड़ता है। (ऐसा करते समय होनेवाली हानियों को कम करने की दृष्टि से आवश्यक सावधानियाँ भी रखनी चाहिए।) कभी-कभी इन दोनों का ही (जैविक और रासायनिक) उपयोग करना होता है। अतः हमारी नीति यह होनी चाहिए कि, यथासंभव जैविक और विशेष परिस्थिति में रासायनिक या मिश्रित खाद और कीटनाशक का उपयोग किया जाए। इस दृष्टि से अपना कालसुसंगत अनुभवसिद्ध परंपरागत कृषि ज्ञान और अपने लिए उपयुक्त आधुनिक कृषि विज्ञान, इन दोनों से ही किसानों को अवगत किया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं के लिए उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। किसानों को बहुफसलीय खेती, सहफसलीय खेती, चक्रीय खेती, परती छोड़ना इत्यादि बातों की जानकारी (उनके लाभ, सावधानियाँ और सुझावों सहित) देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

किसान के लिए फसलों के बीज अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए परनिर्भरता नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमारी कृषि नीति में किसानों को स्वयं के लिए बीज बनाने की अनुमति होनी चाहिए। इसी तरह फसलों के भंडारण, संस्करण और विक्रय की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि किसान को इस हेतु दूर न जाना पड़े। सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price – MSP) निर्धारित करने की व्यवस्था में किसान, सरकार, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री इन सब की भूमिका होनी चाहिए और निश्चित अंतराल में उसका पुनरीक्षण (revision) होना चाहिए।

उपरोक्त समस्त बातों में बिचौलियों और बड़ी कंपनियों/कार्पोरेट जगत की भूमिका न्यूनतम रहे इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनाज की खेती के साथ कपास, फल, फूल, सब्जी, औषधीय वनस्पति इत्यादि की खेती का भी प्रावधान कृषि नीति में होना चाहिए। (परन्तु यह करते समय अनाज का उत्पादन देश की आवश्यकता को पूर्ण करनेवाला होना आवश्यक है इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।) कृषि और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े इस दृष्टि से घर के आंगन और

छत पर खेती करने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

‘जमीन पर खेती’ इस पारंपरिक पद्धति की खेती के अलावा ‘बिना जमीन के ‘खेती’ (याने ‘हवा में खेती’) की अपारंपारिक नई पद्धतियों का भी उपयोग किया

जा सकता है। इनमें प्रमुख हैं Hydroponic खेती (पानी में पौधे) और Aeroponic खेती (नमी से खेती), जिन का उपयोग जमीन के अलावा घर के कमरों में, बालकनी में और छत पर भी किया जा सकता है। चूँकि इस में पौधे जमीन में नहीं लगाए जाते हैं इसलिए हवा में ऊपर की दिशा में कई सतहें बना कर इस प्रकार की खेती की जा सकती है और इस तरह पैदावार की प्रति इकाई मात्रा (per unit area yield) को बढ़ाया जा सकता है। (समझने के लिए उदाहरण- केवल भूतल वाले घर याने ‘जमीनपर खेती’ और बहुमंजिला घर याने ‘बिना जमीन के खेती’।)

हमारे प्रत्येक कृषि महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए ‘कृषि’ केवल कक्षाओं और प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, पूरे परिसर में कृषि का वातावरण होना चाहिए। इस दृष्टि से प्राचीन काल की विज्ञान आधारित कृषि और उसके तज्ञों की जानकारी से लेकर आधुनिक काल में कृषि के क्षेत्र में होनेवाले नए प्रयोग और उपक्रमों की जानकारी देने के लिए संक्षिप्त वर्णन सहित चित्र (केवल चित्र नहीं) और ऐसे चित्रों की प्रदर्शनी, प्रतिरूप प्रदर्शनी (model exhibition), विविध प्रकार की पारंपरिक और अपारंपरिक खेती का प्रत्यक्ष दर्शन इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। इससे छात्र-छात्राओं के मन में, ‘मैंने भी कृषि के क्षेत्र में कुछ सार्थक योगदान करना चाहिए’ ऐसा भाव जगेगा और बढ़ेगा।

हमारे कृषि महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान होना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से इन में ‘कृषि पाराशर’ जैसे ग्रंथों का अध्ययन पाठ्यक्रम में होना उपयोगी रहेगा, क्योंकि उन के अध्ययन से ‘इन ग्रंथों में उल्लेखित बातों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए अनुसंधान’ यह दिशा छात्र-छात्राओं को मिलेगी। इसी तरह पारंपारिक और अपारंपरिक खेती में नवाचार, खेती करने के बहुफसलीय जैसे विविध प्रकार, उपज बढ़ाने के उपाय (नई तकनीक, नए उपकरण, नए खाद / कीटनाशक / सिंचाई के तरीके इत्यादि), फसल के बीज की गुणवत्ता में सुधार इत्यादि दिशाओं में भी अनुसंधान किया जा सकता है।

कृषि से संबंधित अनुसंधान में इन महाविद्यालयों के छात्र-छात्रा और अध्यापकों के अलावा अनुभवी और प्रयोगधर्मी किसान तथा इस विषय के प्रति संवेदनशील और विशेष योग्यता रखनेवाले लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए।

क्रमशः