विश्व मूल निवासी दिवस “9 अगस्त”

मूल निवासी एवं भारत

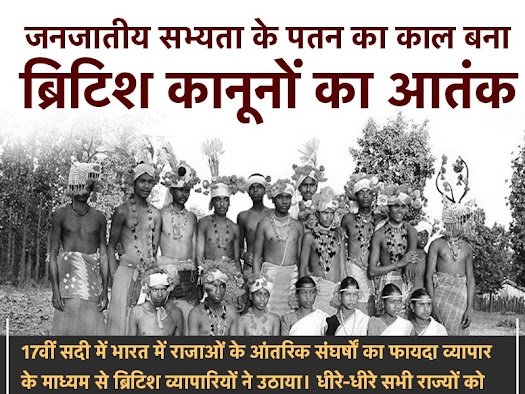

देश में हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस के नाम पर विभिन्न स्थानों पर छोटे-बड़े कार्यक्रम होते हैं जिनमें जनजाति समाज के साथ-साथ अन्य लोग भी उत्साह से भाग लेते हैं। ऐसे अधिकांश कार्यक्रमों का आयोजन चर्च या उससे प्रेरित संस्थाएं-व्यक्ति करते हैं जिनका अपना निहित (धर्मांतरण का) उद्देश्य होता है। इस विषय की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण जनजातीय समाज के और हमारे भी कुछ सरल एवं उत्साही लोग उसी वातावरण में बह जाते हैं। इसलिए इस विषय को गंभीरता से समझना आवश्यक है।

इतिहास

संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल निवासी की अवधारणा भारत के सन्दर्भ में लागू होती है या नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दुनिया के लगभग 40 देशों में 43 करोड़ मूल निवासी हैं। जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत अकेले भारत में है। पहले यह विषय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) में था। ILO के प्रस्ताव (Convention) संख्या 169 (1989) से यह विषय प्रारम्भ हुआ।

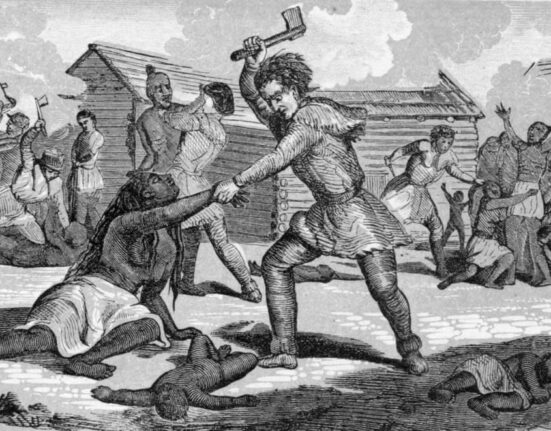

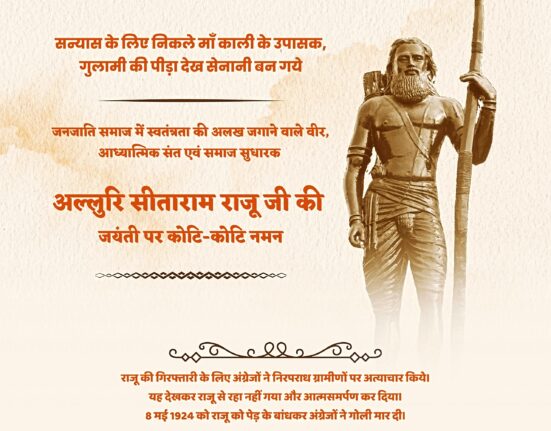

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मूल निवासियों की स्थिति को सुधारने, उनके सर्वागीण विकास- उनके हितों की रक्षा के लिये मूल निवासियों के स्थायी मंच की स्थापना 28 जुलाई 2000 को की। भूत काल में यूरोपीय देशों ने अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं अफ्रीकी देशों में अपनी बस्तियां बसाकर अपने साम्राज्य स्थापित किए , इस प्रक्रिया में उन्होंने वहां बसे हुए लोगों-वहां के मूल निवासियों को गुलाम बनाते हुए उन्हें वहां से खदेड़ा, उनकी संस्कृति, जीवन-दर्शन, रीति-रिवाज, मान्यताएं और धर्म नष्ट किया। भूमि सहित उनके प्राकृतिक संसाधनों पर जबरन कब्जा किया। पश्चिमी देश मानते हैं कि भारत-एशिया में भी ऐसा ही हुआ होगा जो कि सर्वथा निराधार और गलत है। वैश्विक स्तर पर अभी तक इसकी परिभाषा तक निश्चित नहीं हो पाई है।

ऑस्ट्रेलिया में तो वहां के तत्कालीन प्रधान मंत्री केविन रूड को 13 फरवरी 2008 को अपनी संसद में वहां के मूल निवासियों से क्षमा मांगनी पड़ी थी। ऐसा उन्हें मूल निवासियों की चुराई गयी पीढ़ियों के साथ हुए अन्याय के लिए करना पड़ा था – वहां के मूल निवासियों के छोटे बच्चों को छीन कर चर्च या दूसरे को पालन-पोषण के लिए दे दिया गया था । यह सब उनको मुख्य समाज में घुल मिल जाने और उनकी स्वतंत्र पहचान को नष्ट करने हेतु किया गया था।

भारत में जनजातियों सहित कोई बाहर से नहीं आया, पौराणिक काल से ही यहां सभी जातीय-जनजातीय समुदाय सौहार्द पूर्वक रहते आये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने भी 2007 के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यही कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोग यहां के मूल निवासी हैं, हमारे यहां कोई भी बाहर से नहीं आया।

मूल निवासियों पर UNO में भारत का वक्तव्य :

India, said India has consistently favoured the rights of Indigenous peoples, and has worked for the declaration on the rights of Indigenous peoples. The text before the council was the result of 11 years of hard work. The text did not contain a definition of “Indigenous”. The entire population of India was considered to be Indigenous with regards to the right to self-determination, this was understood to apply only to peoples under foreign domination, and not to a nation of Indigenous persons with this understanding. India was ready to support the proposal for the adoption of the draft declaration, and would vote in its favour.

भारत ने कहा कि भारत ने मूलनिवासी लोगों के अधिकारों का लगातार समर्थन किया है और मूलनिवासी लोगों के अधिकारों की घोषणा के लिए काम किया है। परिषद के समक्ष प्रस्तुत यह पाठ 11 वर्ष के कड़े परिश्रम का परिणाम था। पाठ में ” मूलनिवासी” की परिभाषा नहीं थी। आत्मनिर्णय के अधिकार के संबंध में भारत की पूरी आबादी को मूलनिवासी माना गया था , यह केवल उन लोगों पर लागू होने के लिए समझा गया था, जो विदेशी पराधीनता के अधीन थे , न कि मूलनिवासी व्यक्तियों के राष्ट्र के लिए, जिन्हे इसकी समझ हो। भारत प्रस्ताव का समर्थन करने और प्रारूप घोषणा को अपनाने के लिए तैयार था और हम इसके पक्ष में मतदान करने वाला था ।

संयुक्त राष्ट्र मूल निवासियों का अधिकार-पत्र 13 सितम्बर 2007

13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल निवासियों के अधिकारों की घोषणा हुई, जिसका भारत ने भी यह कहते हुए समर्थन किया कि इस देश सभी मूल निवासी है, कोई बाहर से नहीं आया। 143 देशों ने उस प्रस्ताव उनका समर्थन किया। कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड व अमेरिका इन 4 देशों ने विरोध में मतदान किया और 13 देशों में मतदान में भाग नहीं लिया। इस घोषणा पत्र में मूल निवासियों के कई अधिकारों को स्वीकार किया गया। किन्तु इसमें सबसे आपत्तिजनक बात आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर है। यह अधिकार किसी भी देश को कई टुकड़ों में विभाजित करने तक आगे जाएगा जो कोई भी सार्वभौम राष्ट्र या राष्ट्रीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता।

46 बिन्दुओं के इस अधिकार घोषणा पत्र की व्याख्या और विश्लेषण करें तो हमे ज्ञात होगा कि इनमें से अधिकतर अधिकार भारत की जनजातियों को भारतीय संविधान ने 1952 में ही दे दिये थे, और इसके विस्तार की प्रक्रिया अब भी जारी है। संविधान की 5वीं और 6 ठी अनुसूची, केन्द्र एवं राज्य सरकारों में जनजातीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय-राज्यों के जनजाति आयोग, केन्द्र एवं राज्य की शासकीय सेवाओं में जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, उनके शैक्षिक-स्वास्थ्य आवास-पेय जल आदि हेतु विशेष प्रयास, संसद एवं विधानसभाओं प्रतिनिधित्व में आरक्षण, कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु संरक्षणात्मक कानून, इनकी परम्पराओं और रीति रिवाजों – प्रथागत कानूनों को मान्यता, अत्याचार निवारण कानून, विशेष पंचायत कानून, वन अधिकार कानून 2006- ये कुछ इसके उदाहरण हैं। जनजातियों का इतना संरक्षण और उत्थान का इतना प्रयास संभवतः किसी भी देश द्वारा नहीं किया गया। पश्चिमी देशों की तरह इस देश में किसी भी राज्य सत्ता या समाज ने यहाँ की जनजातियों को किसी तरह से प्रताडित नहीं किया। दुनिया के कई देशों में तो वहां के मूल निवासियों की पूरी की पूरी नस्ल जनसंख्या, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका में रेड इडियन्स या आस्ट्रेलिया में वहां के प्राचीन मूल निवासियों के साथ साम्राज्यवादी ताकतों के अत्याचार-तथाकथित सभ्य लोगों के ऐसे दुष्कृत्यों के साफ उदाहरण हैं।

अपने संविधान में कहीं भी नेटिव, मूल निवासी अथवा आदिवासी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका में वहां के इस प्रकार के नागरिकों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने देश में जनजाति / अनुसूचित जनजाति शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे भी समझ सकते हैं कि मूल निवासी की अवधारणा हमारे यहां लागू नहीं होती। ठीक उसी प्रकार एक और तथ्य भी हमें ध्यान रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मूल निवासियों के स्थायी मंच में वर्तमान में 14 सदस्य हैं जिनमें एक भी भारतीय नहीं है। इस मंच के इतिहास में कभी किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया। यह तथ्य भी स्पष्ट करता है कि यह वैश्विक संस्थान भारतीय जनजातियों को उस अर्थ में मूल निवासी नहीं मानता, जिस अर्थ में उसे अन्य देशों के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने की आवश्यकता है।

अब यह प्रयास हो रहा है कि भारत की जनजातियों को मूल निवासी बताकर उनके साथ अन्य दलितों- अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) को भी जोड़ा जाए, हमें अलग नस्ल Race बताने का प्रयास किया जा रहा है। भारत एवं भारतीय, जनजाति समुदाय , विश्व के मूल निवासियों वंचितों के अधिकारों का समर्थन करते हैं, परन्तु समर्थन की इस दौड में हमें अन्धा होकर अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जनजातियों को बरगलाने वाले ही आज हमारी धर्म-संस्कृति को हमारी पहचान को नष्ट करने में भी सबसे आगे हैं। बहुरूपिए के वेश में, परदे के पीछे कौन क्या कर रहा है, इसे समझने-समझाने की आवश्यकता है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जनजातिओं के लिए बने संरक्षण एवं विकास कानूनों और योजनाओं को दृढ इच्छाशक्ति से क्रियान्वित करें। शासन में बैठे वरिष्ठ-जिम्मेदार लोगों को भी तात्कालिक राजनैतिक-आर्थिक लाभों के लोभ से बचते हुए शासन-सरकार की नीतियों-कार्यक्रमों को निष्ठापूर्वक लागू करना चाहिए तभी संवेदनशील जनजाति क्षेत्रों में शान्ति एवं खुशहाली आ सकती हैं। साथ ही परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का काम अधिक संवेदनशील होकर-जिम्मेदारी से करने, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होने वाले लाभों में जनजातियों-प्रभावित लोगों की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने पर भी प्रतिबद्धता दिखानी होगी। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 एवं खान एवं खनिज (संशोधन) अधिनियम 2015 भी इसी दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है जिसके अन्तर्गत विस्थापित एवं प्रभावित लोगों को लाभों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है।

जनजातियों को भी अपने अधिकारों की लड़ाई मुखर एवं संगठित होकर इसी देश के अंगभूत सजग नागरिक होकर लडनी होगी, बाहरी शक्तियों की साजिस-षडयंत्रों से बचते हुए, इन बातों पर विचार करके ही हम अपना, अपने समाज का और देश का विकास कर सकते हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का अनुच्छेद 12 मूल निवासियों के धार्मिक-आध्यात्मिक विश्वासों-पूजा पद्धति की रक्षा का भी अधिकार देता है।

Article 12 :

Indigenous people have the right to manifest, practice, develop and teach their spiritual and religious traditions, customs and ceremonies, the right to maintain, protect and have access in privacy to their religious and cultural sites; the right to the use and control of their ceremonial object and the right to the repatriation of their human remains.

स्वदेशी लोगों को अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं, रीति-रिवाजों और समारोहों को प्रकट करने, अभ्यास करने, विकसित करने और सिखाने का अधिकार है, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को बनाए रखने, संरक्षित करने और गोपनीयता में पहुंच का अधिकार है; उन्हे उनके समारोह की वस्तुओं के उपयोग और नियंत्रण और अंतिम संस्कार हेतु अपने संबंधियों के मानव अवशेषों के प्रत्यावर्तन का अधिकार है ।

किन्तु इससे भी महातावपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान अपनी अनुसूचित जातियों और जन जातियों को ये अधिकार वैश्विक स्तर पर इस विषय पर विचार विमर्श आरंभ होने के कई दशकों पूर्व ही प्रदान कर चुका है

(स्रोत: डॉ राज किशोर हाँसदा, राष्ट्रीय सह संयोजक, जनजातीय सुरक्षा मंच, के एक लेख पर आधारित)

Leave feedback about this